Prolog:

Korruption ist (mindestens) so alt wie die Bibel. Im Zweiten Buch Mose 23,8 heißt es: „Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen; denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind.“

Korruption – ein globales Problem

Nach Schätzungen der Weltbank werden jedes Jahr rund eine Billion US-Dollar an Bestechungsgeldern gezahlt. Dies entspricht zwölf Prozent der weltweiten Bruttowirtschaftsleistung und 15 bis 30 Prozent der gesamten staatlichen Entwicklungshilfe.

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat im Dezember 2015 zum 21. Mal den Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. Dieser umfasst in diesem Jahr 175 Länder und Territorien. Der Index setzt sich aus verschiedenen Expertenbefragungen zusammen und misst die bei Politikern und Beamten wahrgenommene Korruption.

Deutschland erreicht auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100 (keine wahrgenommene Korruption) 81 Punkte und rangiert damit zusammen mit Großbritannien und Luxenburg auf dem 10. Platz weltweit. In Europa (EU) und westliches Europa belegt Deutschland den 7. Platz.

Betrachtet man diese Skala im Hinblick auf die Staaten der EU und des westlichen Europas, so ergibt sich aus dem Korruptionswahrnehmungsindex des Transparency International e.V. für 2015 das nachfolgende Ranking:

Platz 1: Dänemark (91 Punkte)

Platz 2: Finnland (90 Punkte)

Platz 3: Schweden (89 Punkte)

…

Platz 7: Deutschland, Großbritannien und Luxenburg (81 Punkte)

…

Platz 19: Griechenland und Türkei (46 Punkte)

Platz 20: Italien (44 Punkte)

Platz 21: Türkei (42 Punkte)

Quelle: Transparency International e.V., Januar 2016

Korruption in Deutschland? … vom ersten Tag an!

Mit der Gründung des Deutschen Reiches gab es vom ersten Tag an Korruption in Deutschland. Als Gegenleistung für das Anerbieten der Kaiserkrone an König Wilhelm von Preußen im November 1870 erhielt König Ludwig II. von Bayern aus Bismarcks geheimen Welfenfonds fortan jährlich 300.000 Goldmark, im Laufe der Jahre 1871 bis 1886 insgesamt ca. vier Millionen. Die Geldtransaktion über die Schweiz vermittelte Graf Max von Holnstein, der Oberstallmeister Ludwigs, der für seine Dienste 10% Provision erhielt.

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg gab es ebenso vom ersten Tag Korruptionsfälle. Dies begann mit der Entscheidung im Jahre 1949 über die Hauptstadtfrage Bonn oder Berlin in der neu gegründeten Bundesregierung. Wahrscheinlich ist, dass an Abgeordnete aller Fraktionen ein Betrag von insgesamt etwa zwei Millionen DM bezahlt worden ist. Das Magazin „Der Spiegel“ schrieb im September 1950 im Bezug auf mehrere Quellen aus dem Umfeld der damaligen Bayernpartei, dass etwa hundert Abgeordnete mit Beträgen zwischen 20.000, 10.000 und 1.000 DM bestochen worden seien. 20.000 DM für diejenigen, die bei der Entscheidung mitzureden haben, 10.000 DM für diejenigen, die ein Gewicht haben und 1.000 DM für diejenigen, die nur ihre Stimme hergegeben haben

Weiter setzt sich die Korruption in Deutschland bis heute fort mit zum Beispiel der Leihwagen-Affäre (1958/59), der HS-30-Affäre (1958 bis 1966), bekannt auch als Hispano-Suiza-Skandal als dem ersten großen Korruptionsskandal im Umfeld der Rüstungsindustrie, der Flick-Affäre (1975 bis 1983) bis hin zur Leuna Affäre (1990 /91) und den vermutlichen Zahlungen von Provisionen durch dem französischen Mineralölkonzern Elf Aquitaine in Zusammenhang mit dem Kauf der Leuna-Werke und des Minol-Tankstellennetzes nach der Wiedervereinigung Deutschlands.

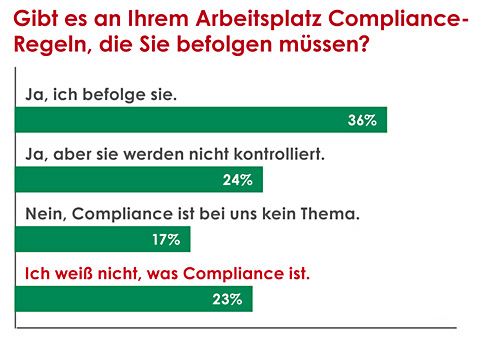

In den vergangenen 5 bis 10 Jahren waren große Unternehmen wie Siemens, MAN oder auch Daimler in Korruptionsaffären verwickelt. Viele Unternehmen haben daraufhin und auf Druck von außen den Bereich Compliance deutlich verstärkt und eine Reihe von internen Kontrollmechanismen eingeführt.

Korruption in den Bundesländern

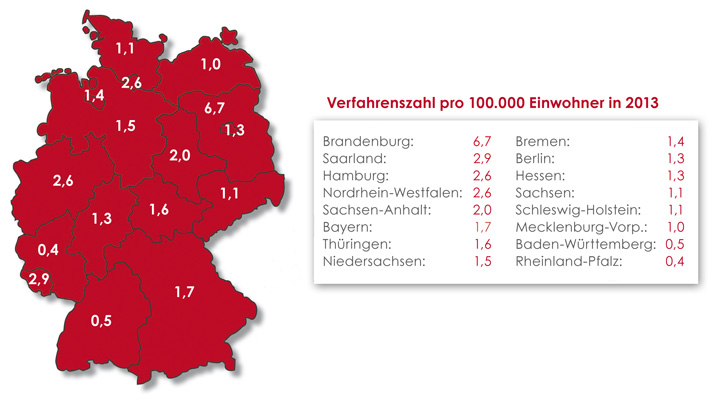

Betrachtet man lt. dieser Darstellung einmal speziell Deutschland, so sieht man, dass einige Bundesländer bei der Korruptionsbekämpfung weniger Ehrgeiz zeigen als andere.

Die tatsächliche Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren differiert deutlich, wenn man diese auf der Ebene der einzelnen Bundesländer betrachtet. Die mit Abstand höchste Anzahl der Ermittlungsverfahren in 2013 gegen Korruption findet man mit 464 Verfahren in Nordrhein-Westfalen (NRW). Auf dem zweiten Platz folgt mit 209 Verfahren Bayern und auf Platz drei rangiert das, im Hinblick auf NRW und Bayern relativ bevölkerungsarme Brandenburg mit immer noch 163 Verfahren. Am Ende der Statistik steht mit gerade einmal 15 Verfahren das Bundesland Rheinland-Pfalz.

Betrachtet man das Jahr 2013, so ist die Zahl der Korruptionsverfahren in 2013 auf 1.403 Fälle angestiegen. Dies sind rund zwei Prozent mehr Verfahren als in 2012, wie aus dem in 2014 veröffentlichten „Bundeslagebild Korruption“ des BKA hervorgeht.

In den einzelnen Bundesländern ist zu beobachten, dass es doch deutliche Unterschiede beim Einsatz von Mitteln und Instrumentarien zur Korruptionsbekämpfung gibt. In Nordrhein-Westfalen beschäftigen sich zum Beispiel nicht nur vier Staatsanwaltschaften mit dem Schwerpunkt der Korruptionsbekämpfung, sondern dazu noch zwei Sonderdienststellen der Polizei gegen die Aufdeckung und Verfolgung von Korruption.

Im Unterschied zu NRW gibt es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz weder eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft noch ein Sonderkommando der Polizei gegen Korruption.

Somit kann es einen kausalen Zusammenhang geben, dass das bevölkerungsreiche Rheinland-Pfalz im Vergleich zu NRW nur sehr wenige Korruptionsverfahren hat.

Tatsächlich kommen in Nordrhein-Westfalen rund 2,6 Korruptionsverfahren auf 100.000 Einwohner. Rheinland-Pfalz hingegen hat nur rund 0,4 Verfahren pro 100.000 Einwohner – es ist der niedrigste Wert aller Bundesländer.

Korruption – Wer? Wo? Was?

Die Art der Korruptionsfälle ist vielschichtig und betrifft Angestellte und Geschäftsführer aus allen Unternehmensgrößen und Branchen genau so wie Bundesbedienstete. Zum Beispiel beinhalten die Korruptionsfälle gewerbsmäßigen Betrug, Urkundenfälschung, Visavergabe, Unterschlagung oder vorsätzlichen Missbrauch eines Doktortitels zum eigenen Vorteil.

Jeder fünfte Manager soll in 2014 schon einmal Verträge manipuliert haben

Ist schon einmal von Ihnen erwartet worden, eine der folgenden Handlungen auszuführen?

Quelle: Befragung in 2014 von 2719 Unternehmen in 59 Ländern, Ernst & Young, Angabe in Prozent, Grafik: WIRTSCHAFTScampus

Im Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums fälschte zum Beispiel ein (mittlerweile suspendierter) Beamter Rechnungen und manipulierte Ausschreibungsverfahren. Er verschaffte Unternehmen, die faktisch von ihm und seiner Frau geleitetet wurden, Aufträge, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen. Die Staatsanwaltschaft Bonn geht von mindestens 650.000 Euro Schaden aus.

Dies ist aber nur eines von insgesamt 19 Strafverfahren wegen Korruption, das in 2013 durch die Staatsanwaltschaft gegen korrupte Bundesbedienstete eingeleitet wurde. Vier dieser Korruptionsverfahren betrafen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes.

Unter den Straftaten gab es bundesweit auch zwölf Fälle von Abgeordnetenbestechung. In Thüringen soll zum Beispiel gegen ein Vorstandsmitglied eines Investors Anklage erhoben werden (Quelle: Welt). Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zu diesem Fall bereits abgeschlossen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, den Ex-Landesinnenminister bestochen zu haben, um die Genehmigungsfähigkeit zur Errichtung eines Elektrofachmarktes zu erreichen.

Laut dem Bundeskriminalamt liegt der Schwerpunkt der polizeilich bekannt gewordenen Korruptionsfälle mit 60 Prozent im Bereich der allgemeinen öffentlichen Verwaltung. Doch auch Wirtschaft, Justiz und Politik sind von Korruption betroffen. Baubehörden, Finanzbehörden, Polizei und die Landesverwaltung waren dabei etwa gleich häufig betroffen. Korruption in der Kommunalverwaltung machte etwa zehn Prozent aller Verfahren aus.

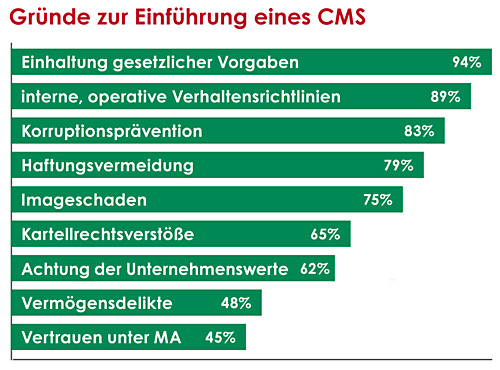

Compliance gegen Korruption

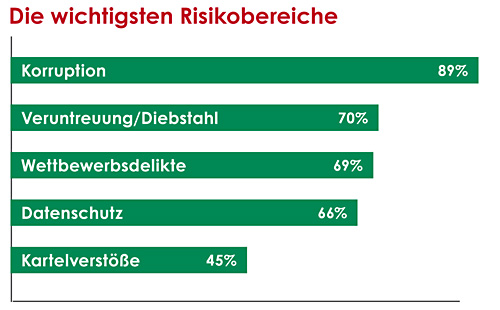

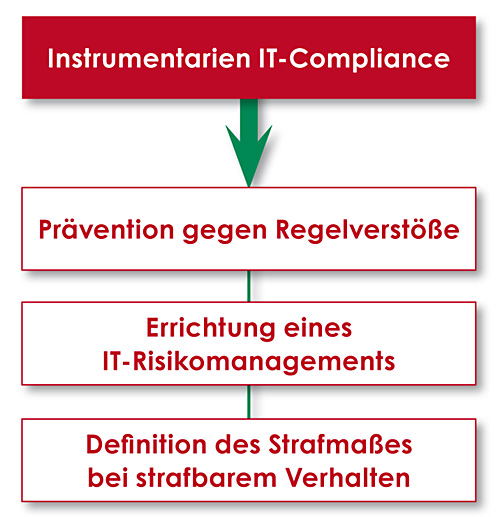

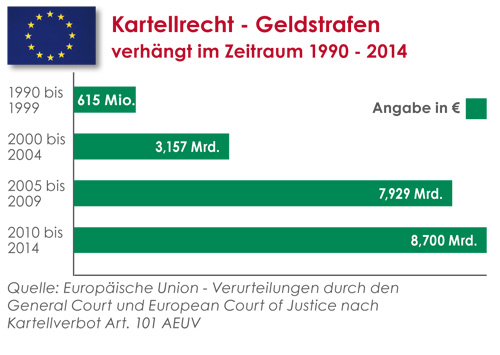

Vordringliche Compliance-Ziele für ein Unternehmen sind die Risikominimierung und Schadensabwehr sowie die Transparenz- und Reputationssteigerung. Insgesamt richtet sich Compliance-Management aber nicht nur gegen Korruption, sondern auch gegen andere Delikte wie Datenmissbrauch, Kartellbildung, Insiderhandel und Geldwäsche.

Betrachtet man aber das Segment Compliance und Korruption losgelöst von allen sonstigen Compliance-Zielen, so müssen im Unternehmen wichtige Voraussetzungen und Instrumentarien installiert werden, um Korruption zu bekämpfen. Als wichtigste Komponenten sind hier unter anderem zu nennen:

- Geschäftsführung oder Aufsichtsrat beschließen die Einführung eines Antikorruptionsprogramms

- Geschäftsführung erstellt eine Risikoanalyse, durch welche die korruptionsgefährdeten Bereiche identifiziert werden

- Regeln und Vorschriften für das Unternehmen werden festgelegt

- Der Verhaltenskodex (code of conduct) für das Unternehmen wird entwickelt

- Der Verhaltenskodex (code of conduct) wird schriftlich fixiert und ist gleichermaßen für Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Mitarbeiter abrufbar

- Sichtung und Kontrolle, ob Rechnungen, Belege und Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt und sicher aufbewahrt werden

- Mündliche und schriftliche Information an alle Mitarbeiter über die Einführung und Fixierung des Antikorruptionsprogramms

- Regelmäßige und praxisbezogene Schulungen zum regelkonformen Mitarbeiterverhalten und Einhaltung des internen Kontrollsystems (IKS)

- Informationstransfer an Geschäfts- und Unternehmens-partner über die Installation des Antikorruptionsprogramms

Ausblick: ISO Zertifizierung 37001

Unter dem vorgeschlagenen Entwurf des ISO Standards 37001, welcher am 15.Oktober 2016 durch die internationale Organisation für die Entwicklung von Standards (ISO) verabschiedet wurde, wird nun eine Zertifizierung von Compliance-Programmen zur Korruptionsbekämpfung möglich sein.

Die ISO 37001 wurde erarbeitet, um Unternehmen, Firmen und Organisationen bei der Konzeption und Umsetzung eines Anti-Korruptionssystems maßgeblich zu unterstützen. Die Norm, welche den britischen Standard BS 10500 (Grundlage u.a. UK Bribery Act / 2011) ersetzt, enthält Anforderungen an Managementsysteme und beschreibt gute Instrumentarien, die einzuführen sind, wenn es um frühzeitige Prävention, Erkennung, Vermeidung und Behandlung von Korruption geht. Der neue Standard ist so gestaltet, dass er für alle Unternehmen und Organisationen, die sich gegen interne Korruption schützen möchten, anwendbar ist.

Der ISO Standard 37001 spezifiziert Anforderungen für:

- eine Anti-Korruptions-Politik im Unternehmen und entsprechende Prozesse,

- die Verantwortung im Bereich der Geschäftsführung und des gehobenen Managements,

- einen Überblick über die Aufgaben und Funktionen des Compliance Officers,

- ein internes Anti-Korruptions-Training gleichermaßen für Mitarbeiter und Geschäftsführer,

- Risikobewertung und Due Dilligence für Unternehmensprojekte und Geschäftspartner,

- die Kontrollen für Finanzen, die Beschaffung und die Erarbeitung von Verträgen,

- das Reporting, Monitoring, Controlling, Auswertungen und Bewertungen,

- die Compliance-Maßnahmen und deren kontinuierliche Verbesserung

und verlangt, dass Instrumentarien gegen Korruption in angemessener und verhältnismäßiger Weise und unter Berücksichtigung der Größe, der Unternehmensstruktur, des Standorts und der Branche, in welcher das Unternehmen tätig ist, implementiert werden.

Die Zertifizierungsstelle wird dabei überprüfen, ob das Unternehmen schriftliche Richtlinien für die Bekämpfung von Korruption erarbeitet hat und die Geschäftsführung nachweisen kann, ob geeignete Mitarbeiter im Segment Compliance eingestellt, Schulungen von Mitarbeitern durchführt und eine Risikoanalyse vorgenommen wurden und ob Finanz- und Geschäftskontrollen sowie Verfahren zur Meldung und Untersuchung von Korruptionsvorfällen bestehen.

Natürlich ist eine Zertifizierung gegen Bestechung keine Garantie oder ein Wundermittel, sie liefert aber eindeutige und direkte Hinweise dafür, dass ein Unternehmen frühzeitig Instrumentarien und spezielle Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption getroffen hat. In diesem Sinne kann eine Zertifizierung nach ISO Standard 37001 ein geeignetes Verteidigungsmittel gegen Korruptionsvorwürfe darstellen und das Unternehmen besser vor dem Risiko einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit schützen.

Sobald erste Erfahrungswerte über die konkrete und praxisorientierte Anwendung im Hinblick auf diesen neuen ISO Standard vorliegen, werden wir sie natürlich zeitnah sowohl hier in unserem Compliance Blog als auch in unseren Compliance-Lehrgängen zur Ausbildung als Certified Compliance- und Certified Chief Compliance Officer informieren.

Der WIRTSCHAFTScampus bietet seit 2012 zwei Fernlehrgänge im Bereich Compliance Management an. Eine ausführliche Darstellung der Inhalte unserer Fernlehrgänge zum Certified Compliance Officer und Certified Chief Compliance Officer finden Sie hier auf unserer Webseite oder in unserer Weiterbildungsbroschüre 2017, die wir Ihnen selbstverständlich gern unverbindlich zusenden.

Quellenangaben:

Politik und Bestechlichkeit, WeltN24 GmbH, 2015

Korruption in Deutschland: Portrait einer Wachstumsbranche, Britta Bannenberg,Wolfgang Schaupensteiner, 2007

Führungsgrundsätze für Kleine und Mittlere Unternehmen zur Bekämpfung von Korruption, Transparency International Deutschland e.V., 2016