Inhalt Blogbeitrag:

- Compliance in den letzten 100 Jahren

- Compliance-Weiterbildung

- Compliance Officer / Chief Compliance Officer

- ESG- / Export Compliance Officer

- Tax- / IT Compliance Officer

Compliance Historie

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert mussten Behörden für die öffentliche Sicherheit geschaffen werden, wie etwa die Bundesarzneimittelverwaltung im Jahr 1906. So begann die moderne Geschichte der Compliance. Die deutschen Berufsgenossenschaften, die 1884 gesetzlich gegründet wurden, stellen ein weiteres Beispiel dar. Plötzlich waren private Unternehmen gezwungen, nicht nur Gesetze einzuhalten, sondern auch eine zunehmende Anzahl von Regeln und Richtlinien zu befolgen. Diese wurden von immer mehr Gremien erlassen, die für die Überwachung bestimmter Geschäftsbereiche und technischer Fortschritte zuständig waren. Diese Institutionen, die für bestimmte Bereiche des öffentlichen Interesses zuständig waren, wurden mit dem Wachstum der globalen Märkte in die nationalen Interessen und die Wirtschaftspolitik integriert. Sie wurden gelegentlich (abhängig von ihrer Position) zur Wahrung der nationalen Interessen eingesetzt.

Unternehmensskandale? Aber sicher!

Für die meisten Geschäftsleute ist es überraschend, dass Unternehmensskandale nicht erst in den letzten 30 bis 40 Jahren weltweit für Aufsehen sorgten. Tatsächlich prägen die Spannungen zwischen Regulierungsbehörden und Unternehmen zum Beispiel die amerikanische Unternehmensführung, die im 19. Jahrhundert langsam begannen. Die Regulierung von Unternehmen begann als Reaktion auf Unternehmensskandale, wobei versucht wurde, die zugrundeliegenden Ursachen zu beseitigen, was jedoch jedes Mal zu einer zunehmenden Komplexität führte.

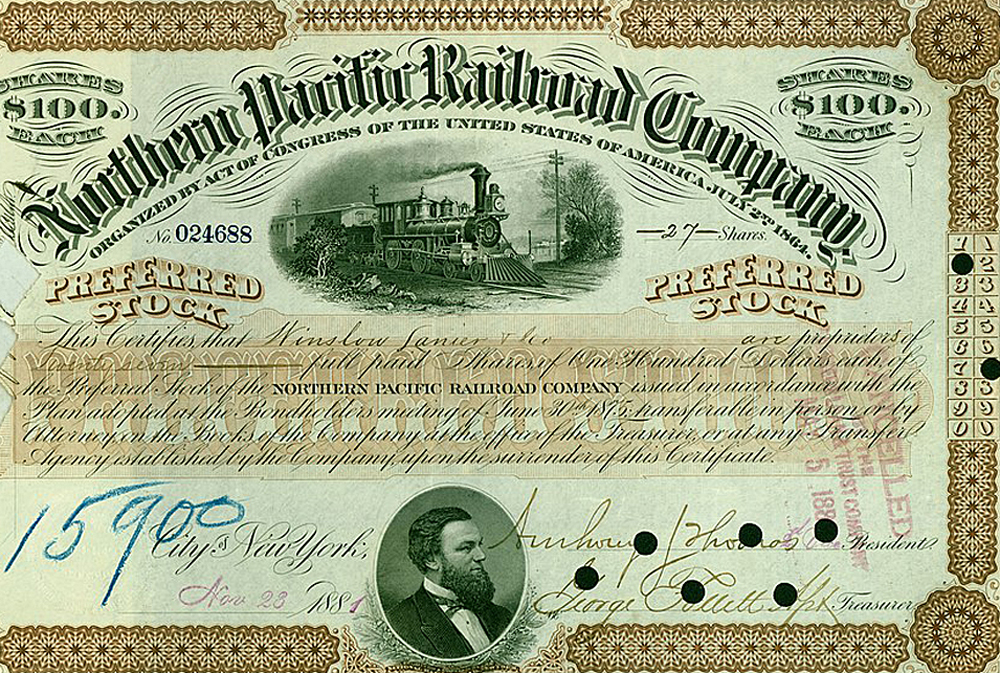

Beispiel: Der Tycoon und die Eisenbahn

Die Ursprünge der bedeutenden Unternehmensskandale lassen sich bis in den amerikanischen Bürgerkrieg zurückverfolgen, als Jay Cooke, ein Bankier aus Philadelphia, durch den Verkauf von Staatsanleihen Geld für die Unionsarmee beschaffte. Nach Kriegsende tauschte er ähnliche Anleihen aus, um Mittel für die Northern Pacific Railroad zu sammeln. Als der Eisenbahnbau die Nachfrage bei weitem übertraf, ignorierte Cooke tatsächlich Warnzeichen und investierte weiterhin Geld in Eisenbahnanlagen. Die darauffolgende Implosion der Cookes Bank und der Eisenbahnen führte unmittelbar zur Wirtschaftskrise von 1873.

Sogar Bürger, die kein wirtschaftliches Interesse an der Eisenbahn hatten, äußerten ihre Empörung. Nicht nur die Reichen, sondern auch Menschen mit weitaus geringeren Mitteln, die in die Anleihen investiert hatten, waren von der umfangreichen Werbung für den Verkauf von Anleihen betroffen. Die Mail Fraud Statute wurde bald zum ersten Bundesgesetz, das die Amerikaner vor Betrug, Schwindel und Skandalen schützen sollte, nachdem Informationen über eklatante Korruption, Selbstbetrug und Bestechung bekannt wurden. Außerdem verabschiedete der Kongress Rechtsvorschriften, die die Regulierung der Eisenbahnen verbesserten. Einer davon war der Interstate Commerce Act von 1887. Kurz darauf folgte der Sherman Antitrust Act von 1890, der die Regulierung von Monopolen beinhaltete.

Die Anfänge: Kaum Regularien, viel Grauzone (1920er – 1940er)

In den 1920er und 30er Jahren war „Compliance“ als Konzept noch weitgehend unbekannt. Unternehmen agierten häufig mit großer unternehmerischer Freiheit, insbesondere in Ländern mit schwacher Regulierung. In Deutschland lag der Fokus wirtschaftlicher Aktivitäten auf dem Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg – Recht und Ordnung im Geschäftsleben waren wichtig, aber ein systematisches Regelwerk wie heute existierte nicht. Mit dem Aufstieg totalitärer Systeme in den 1930er Jahren, etwa dem Nationalsozialismus in Deutschland, wurde wirtschaftliches Handeln zunehmend politisiert und staatlich gelenkt. Von freiwilliger Compliance im heutigen Sinn konnte kaum die Rede sein.

Nachkriegszeit und Wiederaufbau: Die Geburt rechtlicher Rahmenbedingungen (1950er – 1970er)

Nach dem Zweiten Weltkrieg und besonders im Zuge des Marshallplans wurde in Deutschland und Europa ein neues wirtschaftliches Fundament gelegt. Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 und der Einführung des Grundgesetzes wurden rechtliche Strukturen geschaffen, die auch auf wirtschaftliches Handeln Einfluss nahmen. In den USA entwickelte sich währenddessen die erste moderne Vorstellung von Compliance. Insbesondere nach dem „Foreign Corrupt Practices Act“ (FCPA) von 1977 – ein Gesetz gegen Bestechung im Ausland – begannen Unternehmen, Compliance-Abteilungen zu gründen, um sich vor rechtlichen und finanziellen Risiken zu schützen.

Skandale und neue Regeln: Die 1980er und 1990er

In dieser Zeit wurde Compliance zunehmend mit konkreten Skandalen verknüpft. Ob Enron in den USA oder der Siemens-Korruptionsfall in Deutschland – es wurde offensichtlich, dass interne Kontrollsysteme notwendig sind, um Fehlverhalten zu verhindern und Unternehmen langfristig zu schützen. In Deutschland führte dies unter anderem zur Entwicklung von „Corporate Governance Kodizes“, die Regeln für verantwortungsvolles Unternehmensmanagement formulieren. Auch die Deutsche Börse und der Gesetzgeber forderten mehr Transparenz von Unternehmen.

Compliance wird zum Standard: Die 2000er Jahre bis heute

Seit den frühen 2000er Jahren hat sich Compliance von einem Kriseninstrument zu einem strategischen Bestandteil von Unternehmensführung entwickelt. Globale Herausforderungen wie Digitalisierung, Datenschutz (Stichwort: DSGVO), Nachhaltigkeit und Menschenrechte (ESG) erweitern den Compliance-Begriff weit über klassische Rechtsfragen hinaus. In einer globalisierten Welt, in der Unternehmen über Ländergrenzen hinweg tätig sind, ist internationale Compliance mittlerweile Pflicht. Normen wie ISO 19600 (heute ISO 37301) schaffen weltweite Standards für Compliance-Management-Systeme.

Deutschland heute: Zwischen Kontrolle und Kultur

In Deutschland ist Compliance heute fester Bestandteil der Unternehmenspraxis – sowohl für kleinere und mittlere Unternehmen als auch in börsennotierten und international tätigen Firmen. Gleichzeitig hat sich ein Kulturwandel vollzogen: Compliance wird nicht mehr nur als „Vermeidung von Strafe“ verstanden, sondern als Beitrag zu verantwortungsvollem Wirtschaften.

Compliance Rückblick und Ausblick: Vom Krisenhelfer zum Wertekompass

In den letzten 100 Jahren hat sich Compliance von einem unbekannten Begriff zu einer globalen Notwendigkeit entwickelt. Was einst als Reaktion auf Skandale entstand, ist heute ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmensführung – ein Instrument für Fairness, Transparenz und nachhaltiges Wirtschaften. Die Geschichte der Compliance zeigt: Vertrauen ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis konsequenter Regeln – und der Bereitschaft, sie auch zu leben.

Compliance und Spezialisierungen – Ausbildungen und Weiterbildungen

Seit über 10 Jahren ist der WIRTSCHAFTScampus im Bereich der Compliance-Aus- und Weiterbildung tätig. Unabhängig der Branche oder der Größe des Unternehmens bilden wir Compliance Officers mit einer abschließenden Zertifizierung aus und ausdrücklich gilt dies nicht nur für den Compliance- und Chief Compliance Officer, sondern gerade Spezialisierungen wie zum Beispiel ESG / Export oder Tax Compliance Mitarbeitern bieten wir spezielle Weiterbildungen im gesamten Segment der Compliance.

Compliance Officer

Ein gut ausgebildeter Compliance Officer (CO) ist in der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situation für alle Unternehmensbranchen und Unternehmensgrößen eine der gesuchtesten Fachkräfte. Daher bieten wir die optimale Weiterbildung mit Zertifizierung zum Compliance Officer an. Alle Informationen hier: https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-compliance-officer

Die wichtigsten Argumente für die Weiterbildung zum Compliance Officer sind:

- Wachsende Bedeutung von Compliance:

In den letzten Jahren haben Unternehmen weltweit mehr Verantwortung übernommen, um rechtliche und ethische Standards einzuhalten. Durch eine Weiterbildung im Compliance-Bereich können Fachkräfte Unternehmen dabei unterstützen, Risiken zu minimieren und rechtlichen Problemen vorzubeugen. - Strengere gesetzliche Anforderungen:

Mit zunehmender Regulierung von Märkten und Unternehmen steigt auch die Nachfrage nach qualifizierten Compliance-Experten. In allen Branchen gibt es immer mehr Vorschriften, die Unternehmen einhalten müssen (z.B. Datenschutzgrundverordnung DSGVO, Anti-Geldwäsche-Gesetze oder internationale Handelsregeln). Compliance Officer sind die gesuchten Fachkräfte, die Unternehmen bei der Implementierung und Überwachung dieser Vorschriften unterstützen. - Vermeidung von Strafen und Reputationsschäden:

Fehlende oder unzureichende Compliance kann Unternehmen mit hohen Geldstrafen, Rechtsstreitigkeiten und ernsthaften Reputationsschäden konfrontieren. Der Compliance Officer spielt die zentrale Rolle dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und vorzubeugen, was das Unternehmen vor finanziellen Verlusten und Imageschäden schützt. - Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt:

Die Nachfrage nach Compliance-Experten wächst in allen Branchen, besonders in regulierten Sektoren wie Banken, Versicherungen, Pharmazie und digitaler Technologie. Mit einer spezialisierten Weiterbildung in diesem Bereich verbessern Sie Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und können sich als Experten positionieren. - Vielfältige Karrierechancen:

Die Aufgaben eines Compliance Officers sind vielseitig und reichen von der Überwachung von Gesetzen und Vorschriften bis hin zur Schulung von Mitarbeitern und der Gestaltung von Compliance-Strategien. Dies eröffnet nicht nur vielfältige berufliche Perspektiven, sondern auch die Möglichkeit, in verschiedenen Brachen und auf unterschiedlichen Hierarchieebenen zu arbeiten. - Zukunftssicherheit:

In einer immer stärker vernetzten und regulierten Welt wird Compliance weiterhin ein unverzichtbarer Bestandteil der Unternehmensführung bleiben. Eine Weiterbildung in diesem Bereich kann daher als langfristige Investition in die berufliche Zukunft betrachtet werden.

Chief Compliance Officer

Die Weiterbildung zum Chief Compliance Officer (CCO) lohnt sich aus mehreren Gründen – sowohl aus karrierebezogener als auch aus unternehmensstrategischer Sicht. Daher bieten wir die optimale Ausbildung mit Zertifizierung zum Chief Compliance Officer. Alle Informationen hier: https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-chief-compliance-officer

Die wichtigsten Argumente für die spezialisierte Ausbildung:

- Karriereentwicklung & Führungsverantwortung:

- Tiefere Fachkenntnisse & strategisches Denken:

- Risikomanagement

- Corporate Governance

- Unternehmensethik

- Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und dem Vorstand

- Interdisziplinäre Kompetenz:

Der CCO lernt, wie man interne Kontrollsysteme aufbaut, interne Audits begleitet, Mitarbeiterschulungen steuert und das Compliance-Programm im Unternehmen weiterentwickelt. Das macht ihn für größere Unternehmen besonders attraktiv. - Direkte Anbindung an die Unternehmensleitung:

Der CCO ist meist direkt der Geschäftsführung oder dem Vorstand unterstellt – der CCO besitzt also eine hochrangige Führungsposition im Unternehmen (C-Level) und wirkt bei wichtigen Unternehmensentscheidungen direkt mit. - Wachsende Bedeutung von Compliance:

Compliance gewinnt durch zunehmende Regulierung, Nachhaltigkeitsthemen (ESG) und internationale Geschäftstätigkeit immer mehr an Bedeutung. Gut ausgebildete CCOs sind auf dem Arbeitsmarkt in allen Unternehmen, gleich welcher Größe und Branche gefragt wie nie zuvor. - Bessere Jobperspektiven & höhere Gehälter:

Die Position und der Titel „Chief Compliance Officer“ öffnet Türen zu:- Führungspositionen in Konzernen

- Leitungsfunktionen in internationalen Unternehmen

- Beratungs- oder Interimspositionen in spezialisierten Kanzleien

Chief Compliance Officer ist eine Führungsposition, die mit mehr Verantwortung, Entscheidungskompetenz und einem höheren Gehalt einhergeht. Der Chief Compliance Officer wird nicht nur operative Aufgaben übernehmen, sondern strategisch arbeiten, Compliance-Risiken bewerten und das gesamte Compliance-Management steuern.

Der Chief Compliance Officer benötigt vertieftes Wissen in den Bereichen:

Die Weiterbildung bereitet auf diese Anforderungen gezielt vor.

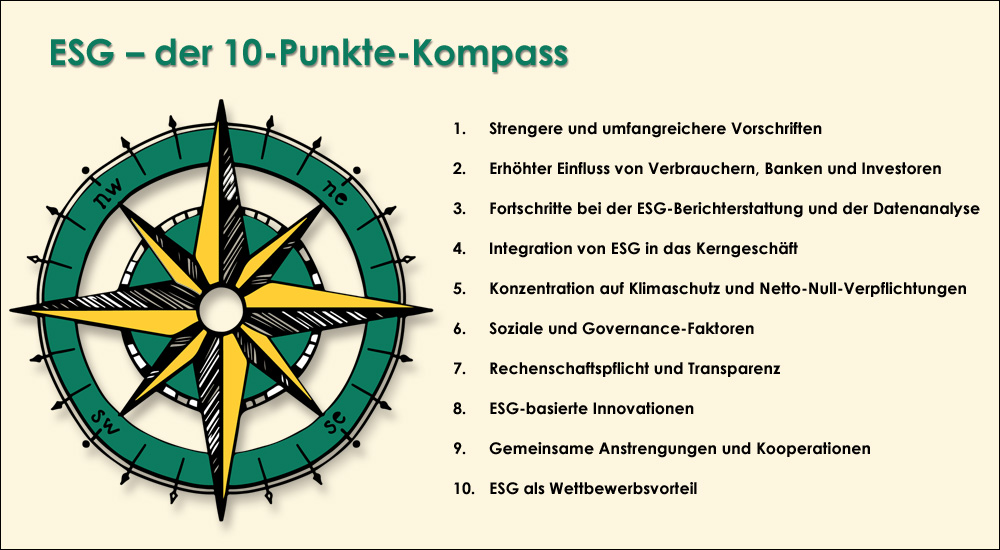

ESG Compliance Officer

Eine Weiterbildung zum ESG Compliance Officer ist eine ausgezeichnete Entscheidung, besonders in der aktuellen Zeit. Daher bieten wir die optimale Weiterbildung mit Zertifizierung zum ESG Compliance Officer an. Alle Informationen hier:

https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-esg-compliance-officer

Hier einige wichtige Gründe für die Ausbildung zum ESG Compliance Officer:

- Wachsende Bedeutung von ESG-Kriterien:

ESG (Environmental, Social, Governance) hat in den letzten Jahren weltweit stark an Bedeutung gewonnen. Unternehmen werden dazu verpflichtet, sich an ESG-Standards zu halten. Regierungen und Aufsichtsbehörden verschärfen die Vorschriften, um Nachhaltigkeit und ethische Geschäftspraktiken zu fördern. ESG-Compliance wird daher zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Unternehmensstrategie. - Veränderte gesetzliche Anforderungen:

In vielen Ländern wurden oder werden neue Regelungen und Gesetze eingeführt, die Unternehmen dazu verpflichten, ihre ESG-Praktiken zu verbessern und offenzulegen. Der ESG Compliance Officer ist für die Umsetzung und Überwachung dieser Vorschriften verantwortlich und unterstützt das Unternehmen, rechtliche Risiken zu minimieren. - Marktnachfrage nach Fachkräften:

Der Bedarf an qualifizierten ESG-Experten wächst ständig, da Unternehmen erkennen, dass eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Unternehmensführung nicht nur rechtlich notwendig ist, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Produkte und das Unternehmenswachstum hat. ESG-Compliance-Officer sind daher gefragt und es gibt ein großes Potenzial für Karrierechancen in diesem Bereich. - Risikomanagement und Reputationsschutz:

Unternehmen, die ESG-Risiken nicht richtig einhalten, setzen sich finanziellen und reputativen Schäden aus. Die ESG-Compliance ist entscheidend, um negative Auswirkungen für das Unternehmen und die produzierten oder vertriebenen Produkte zu vermeiden. Der ESG Compliance Officer sorgt dafür, dass diese Risiken maßgeblich minimiert werden. - Integration von ESG in Unternehmensstrategie:

ESG ist längst nicht mehr nur ein Trend, sondern ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Es geht nicht nur um Umweltfragen, sondern auch um soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung. Der ESG Compliance Officers trägt dazu bei, dass ESG-Kriterien erfolgreich in die Unternehmensprozesse integriert werden. - Langfristige Perspektiven:

ESG wird nicht nur als vorübergehender Trend betrachtet, sondern als langfristige Entwicklung, die die Unternehmensführung der Zukunft prägen wird. In einer Welt, in der soziale und ökologische Verantwortung immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Nachfrage nach qualifizierten ESG-Experten auch in den kommenden Jahren sehr hoch.

Export Compliance Officer

Die Weiterbildung zum Export Compliance Officer ist seit 2024 im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftlichen und politischen Situation aus mehreren Gründen besonders wichtig und sinnvoll. Daher bieten wir die optimale Weiterbildung mit Zertifizierung zum Export Compliance Officer an. Alle Informationen findet hier: https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-export-compliance-officer

Hier sind die wichtigsten Gründe, warum es gerade jetzt eine gute Entscheidung ist, diese Weiterbildung zu starten:

- Steigende internationale Handelsregulierungen:

In den letzten Jahren sind die Vorschriften und Regulierungen im internationalen Handel immer komplexer geworden. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die Exportbestimmungen verschiedener Länder einhalten, um Strafen oder Handelsbeschränkungen zu vermeiden. Ein Export Compliance Officer ist dafür zuständig, diese Regeln zu überwachen und umzusetzen. - Wachsende Bedeutung von Compliance:

Compliance ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil der Unternehmensführung. Fehler in der Export-Compliance können zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen. Der Bedarf an qualifizierten Fachleuten, die in der Lage sind, diese Compliance-Anforderungen zu managen, wächst stetig. - Globalisierung und neue Märkte:

Unternehmen erweitern zunehmend ihre Geschäftstätigkeit auf internationaler Ebene. Dies führt zu mehr Exporten und damit zu einer höheren Nachfrage nach Fachleuten, die sich mit den jeweiligen Compliance-Vorgaben auskennen. Export Compliance Officers spielen eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Unternehmen reibungslos und ohne rechtliche Probleme international handeln können. - Veränderte geopolitische Landschaft:

Politische Spannungen und Handelskriege (wie z.B. zwischen den USA und China oder in anderen Regionen) haben die Exportanforderungen und -beschränkungen in vielen Ländern verändert. Unternehmen benötigen Experten, die die neuesten Entwicklungen beobachten und sicherstellen, dass sie alle relevanten Vorschriften einhalten. - Berufsperspektiven und Karrierechancen:

Mit einer spezialisierten Weiterbildung eröffnen sich attraktive berufliche Perspektiven, da der Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich wächst. Export Compliance Officers sind in verschiedenen Branchen gefragt, von der Automobilindustrie bis hin zu Technologieunternehmen und Exportfirmen. - Wertvolle Zusatzqualifikation:

Diese Weiterbildung bietet nicht nur Fachwissen, sondern stärkt auch die persönliche Position auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere in Bereichen wie Recht, Logistik, EU-weites und internationales Supply Chain Management und internationales Business.

Tax Compliance Officer

Die Ausbildung zum Tax Compliance Officer ist gerade auch zur Minimierung von steuerlichen Risiken und Gefahren in jedem Unternehmen unerlässlich. Daher bieten wir die optimale Weiterbildung mit Zertifizierung zum Tax Compliance Officer an. Alle Informationen hier: https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-tax-compliance-officer

Die wichtigsten Argumente für die Weiterbildung sind:

- Zunehmende Regulierung und Komplexität im Steuerrecht:

Die steuerlichen Anforderungen und Vorschriften werden immer komplexer, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie alle Vorschriften einhalten, um teure Strafen oder rechtliche Probleme zu vermeiden. Ein Tax Compliance Officer hilft dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden. - Wachsende Bedeutung der steuerlichen Compliance:

Steuerbehörden weltweit legen strengen Wert auf die Einhaltung von Steuervorschriften und sind bereit, Strafen und Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, die gegen diese Vorschriften verstoßen. Ein Tax Compliance Officer stellt sicher, dass die Steuerstrategie eines Unternehmens transparent und regelkonform bleibt. - Karrierechancen und Fachkräftemangel:

In allen Branchen wächst die Nachfrage nach Fachkräften, die sich mit Steuerrecht und Compliance auskennen. Die Weiterbildung zum Tax Compliance Officer eröffnet vielversprechende berufliche Perspektiven und bietet die Möglichkeit, sich auf einem zukunftsträchtigen und spezialisierten Gebiet zu positionieren. - Vertrauen und Reputation:

Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, ihr Vertrauen bei Kunden und Behörden zu wahren. Ein Tax Compliance Officer sorgt dafür, dass die steuerlichen Prozesse transparent und korrekt sind, was das Vertrauen in die steuerliche Integrität des Unternehmens stärkt. - Interdisziplinäre Kompetenz:

In dieser Position werden nicht nur steuerrechtliche Kenntnisse gefordert, sondern auch ein gutes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, interne Kontrollsysteme und Risikomanagement. Diese interdisziplinäre Kompetenz macht die Rolle eines Tax Compliance Officers besonders wichtig.

IT Compliance Officer

Die Weiterbildung zum IT Compliance Officer sollte in jedem Unternehmen höchste Priorität haben, um Risiken und Gefahren, zum Beispiel im Bereich Cybercrime, schnell zu erkennen und zu vermeiden. Daher bieten wir die optimale Weiterbildung mit Zertifizierung zum IT Compliance Officer an. Alle Informationen hier: https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-it-compliance-officer

Hier die wichtigsten Gründe, gerade jetzt mit dieser Weiterbildung zu starten:

- Wachsende Bedeutung von Datenschutz und IT-Sicherheit:

In der digitalen Welt sind Datenschutz und IT-Sicherheit entscheidend. Unternehmen sind darauf angewiesen, Daten vor Cyberangriffen zu schützen und sicherzustellen, dass sie regulatorische Anforderungen wie die DSGVO (Datenschutz) einhalten. Der IT Compliance Officer sorgt dafür, dass diese Standards eingehalten werden. - Zunehmende regulatorische Anforderungen:

Gesetze und Vorschriften im Bereich der IT und des Datenschutzes werden immer strenger und komplexer. Es gibt immer mehr Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen. Die Aufgabe des IT Compliance Officers ist es, die Vorschriften korrekt umzusetzen und das Unternehmen vor rechtlichen Risiken zu schützen. - Zukunftsorientierte Fachkräfte:

Die Wichtigkeit für IT-Compliance wächst aufgrund der steigenden Zahl an Vorschriften und der zunehmenden Bedrohungen durch Cyberkriminalität. Unternehmen suchen nach Fachkräften, um diese rechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu erfüllen. Es gibt eine steigende Nachfrage nach gut ausgebildeten IT Compliance Officers. - Berufliche Sicherheit und Perspektiven:

Die Rolle des IT Compliance Officers ist aufgrund ihrer Wichtigkeit in allen Branchen gefragt, von Finanzdienstleistern über Gesundheitswesen bis hin zu Technologieunternehmen. Dies bietet eine hohe berufliche Sicherheit und viele Entwicklungsmöglichkeiten, da die Compliance-Verantwortung in vielen Organisationen stetig wächst. - Potenzial für hohe Gehälter:

Da IT-Compliance eine hochspezialisierte und wichtige Aufgabe im Unternehmen ist, können gut ausgebildete Fachkräfte der IT Compliance mit attraktiven Gehältern rechnen. - Unterstützung bei der digitalen Transformation:

Unternehmen befinden sich auf dem Weg zur digitalen Transformation. Der IT Compliance Officer spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Prozessen und Technologien, die sicherstellen, dass alle IT-Systeme rechtlich und sicherheitsmäßig korrekt aufgesetzt sind, während gleichzeitig die Digitalisierung vorangetrieben wird.

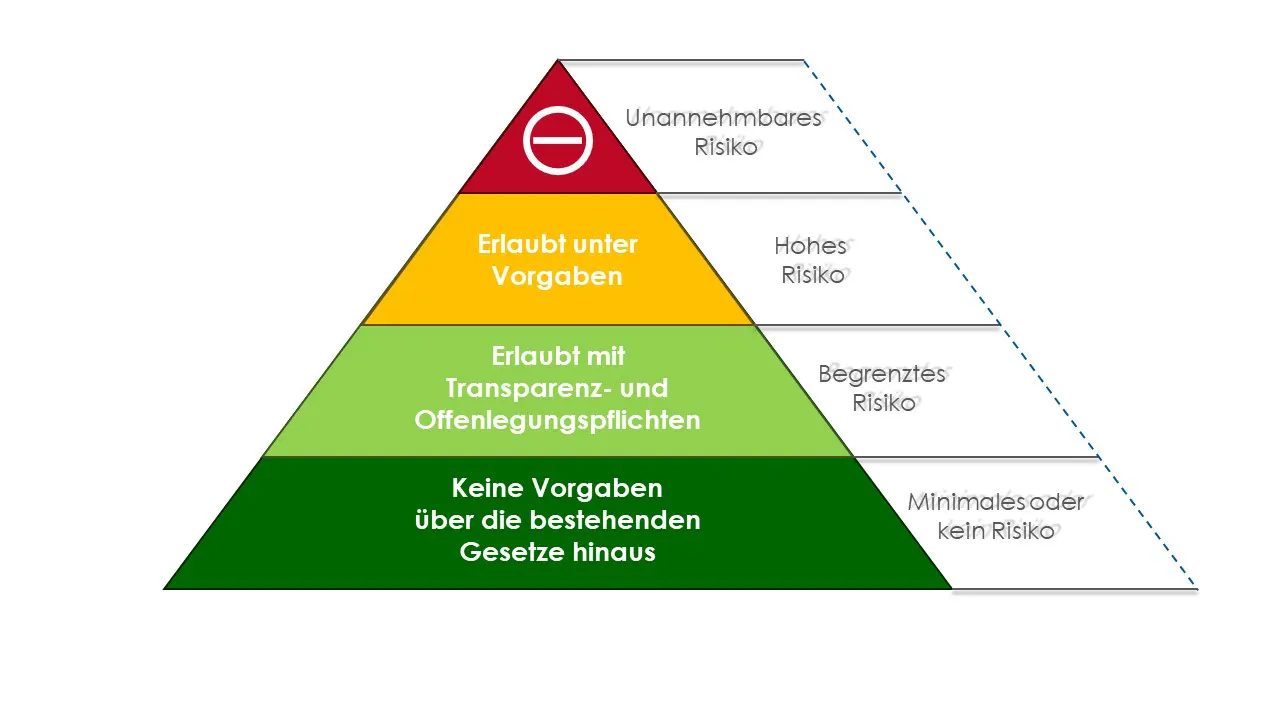

Grafik: WIRTSCHAFTScampus

Grafik: WIRTSCHAFTScampus